ラインディフェンスの意味と意図とは?サッカーの守備戦術を理解しよう

サッカーの解説などを聴いていて、ラインを上げるという言葉をよく耳にしますが、サッカー経験者ではない人にはわかりにくいかもしれません。そこにはラインディフェンスが大きく関わっています。今回はラインディフェンスの意味と意図、サッカーの守備戦術について解説します。

Writer

公式ライター old_user_id: 211

ラインディフェンスとは?

ディフェンスが横一列にラインを保って乱れることなく上下に動くため、サッカーにおいてはゾーンディフェンスの守備戦術として用いられています。しかし近年ではサイドバックが攻撃参加する機会が増えているため、多少ラインは乱れますが、基本的には4人が一列になって統率されています。

ラインディフェンスの意図とは?

その理由がサッカーのルールにあるオフサイドと深く関係しています。ラインの統率は各チームによりますが、通常、4バックの場合には中央の2人のセンターバックが統率しています。よくサッカーで、ラインを上げろ!下げろ!という言葉で表現されています。

ラインディフェンスが統率できていない場合の危険

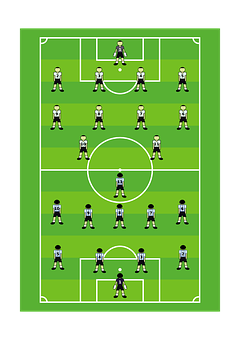

例えば上の図の場合、最終ラインの4人である5番、6番、3番、16番がラインディフェンスになっているところ、6番だけが下がってしまい、ラインに凹凸ができてしまっています。

ラインがきちんと統率されていれば、赤の11番と9番のポジションはオフサイドポジションとなり、プレーエリア外ということになりますが、青の6番が下がってしまっているため、青のチームにとっては一気に危険な状況になってしまいます。

ラインディフェンスの効果

たとえば、上の図の場合、赤の4番がボールを保持しており、赤の5番、4番、3番、2番が赤チームのディフェンスラインで、青の5番、6番、3番、16番が青チームのディフェンスラインです。

青チームのディフェンスラインが上がり、赤チームの攻撃スペースを狭めることで攻撃し難くくさせると同時に、青チームのディフェンスラインより後ろにいる赤の10番と11番はオフサイドポジションのため、無意味な存在にさせています。

ラインディフェンスの悪い例

上の図でもわかるように、赤のディフェンスラインである5番、4番、3番、2番のラインから、青のディフェンスラインである5番、6番、3番、16番のラインまでの間のスペースが広くなっていることがわかります。

つまり赤チームに攻撃スペースを広く与えてしまっており、さらに赤の11番と10番にプレーできるポジションを与えてしまっています。青チームはラインの統率はできていますが、うまく有効活用していないといえます。

ラインディフェンスで気を付けること

ラインを上手く統率できなければ一気に危険な状況に陥ることは先ほど説明したとおりです。さらに、あまりラインを上げ過ぎると、当然背後には大きなスペースが生まれ、タイミングがずれてしまえばカウンターの危険性もあります。

ディフェンスラインを上げるならば、ゴールキーパーがそのスペースを埋めるなど、とにかくチーム内の意思疎通、連携が非常に重要になります。

ラインディフェンスのまとめ

ラインを上げれば相手チームの攻撃スペースを消すことができますが、逆に背後にスペースが生まれるため、相手フォワードの抜け出しに注意を払うことが必要になります。サッカーを見ている側としてみれば、フォワードとディフェンスラインの駆け引きは、ある意味見所といえます。

商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。

商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。