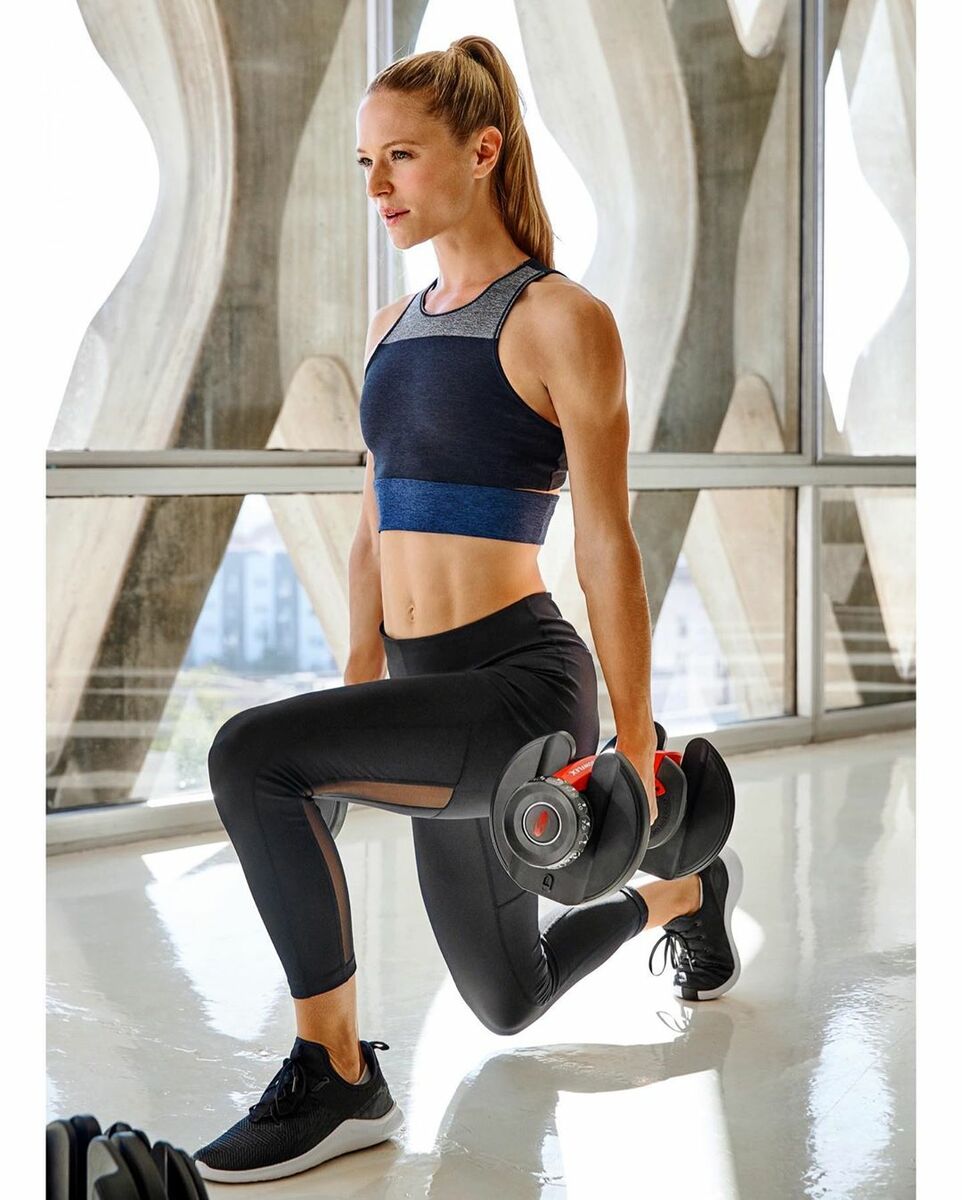

ダンベルランジとは?効果的に大腿四頭筋やハムストリングスを鍛えるやり方を解説!

ダンベルランジとは通常のランジにダンベルを加えた筋トレです。ダンベルランジはダンベルの重量調整だけで、簡単に身体に自重以上の負荷をかけることができるため、通常のランジトレーニングでは物足りない方におすすめです。やり方のバリエーションを選べば、自分にあった方法で腿四頭筋やハムストリングスを効果的に鍛えるごとができます。

Writer

公式ライター Activel_director

ダンベルランジとは?

ダンベルランジでは、ダンベルの重量調整で簡単に負荷を高めることができるため、通常のランジでかけることができる自重負荷では物足りないと感じている人におすすめです。

ダンベルランジで鍛えられる筋肉・部位

・大腿四頭筋(前もも)

・ハムストリングス(後もも)

・大殿筋(お尻)

・腸腰筋(股関節)

下半身の主要な筋肉を同時に鍛えることができるのが、ダンベルランジの魅力です。

大腿四頭筋(前もも)

ダンベルランジでは、踏み出した足で体重を支えるときに大腿四頭筋が収縮して太ももを鍛えることができます。

ハムストリングス(後もも)

ハムストリングスは、大きな筋肉なため、トレーニングすることで基礎代謝が上がり、鍛えられると脚のシェイプアップ効果やヒップアップ効果を生みます。

大殿筋(お尻)

大殿筋は、下半身と体幹をつなぐ位置にあるため、股関節や体幹を安定させる働きがあり、姿勢保持にとても重要です。

腸腰筋(股関節)

腸腰筋はダンベルランジで背筋を正した姿勢で腰を落とすときに鍛えることができ、ウエストの引き締め効果が得られます。

ダンベルランジの効果

・下半身の強化

・脚やせ

ダンベルランジは下半身を全体的に鍛えることができるため、下半身を強化して脚を太くしたい人や引き締め効果で脚やせをしたい人におすすめです。

下半身の強化

脚やせ

ダンベルランジのやり方

・フォーム・姿勢

・重量・重さの設定

・回数・セット数

・呼吸のタイミング

・注意点

フォーム・姿勢

ダンベルランジの効果&やり方!腰を痛めず、脚に効かせるコツ〜重さ・回数まで解説!

【ダンベルランジの手順】

①ダンベルを持って、姿勢を正して立つ

②片脚を高く上げ、大きく1歩後ろに踏みだす

③上体はまっすぐのまま、踏み出した側の膝が踵の真上にくる程度まで膝を曲げる

④③と同時に後ろ側の膝を床に近づける

⑤踏み出した足を元にもどす

重量・重さの設定

| 実施時期 | 鍛える対象 | 重量・重さ |

|---|---|---|

| 筋トレ初期 | 神経 | 軽 |

| 筋トレ中期以降 | 筋肉 | 重 |

・筋トレ初期

軽めの負荷がおすすめです。初期は筋肉よりも筋肉を動かす神経が鍛えられやすいため、低負荷で高頻度の運動がよいです。神経を鍛えることで、動かせる筋肉の量が増えて効率が上がります。

・筋トレ中期以降

中期以降は、重めの負荷の筋トレがおすすめです。筋肉を太くするために、10回で強い疲労を感じる重量を目安にしましょう。

回数・セット数

| 実施時期 | 回数 | セット数 |

|---|---|---|

| 筋トレ初期 | 30回 | 3セット~ |

| 筋トレ中期以降 | 10回 | 3セット |

・筋トレ初期

回数・セット数は30回×3セットを目安にしましょう。回数が多いほうが早く神経を鍛えることができるうえに、フォームを覚えやすいです。

・筋トレ中期以降

中期以降は10回×3セットを目安にしましょう。負荷を上げて回数を減らしてトレーニングすることにより、筋肉により強い刺激を加えることができます。

呼吸のタイミング

筋トレ中に息を止めてしまうと、血圧や心拍数が上昇して必要以上に身体に負担がかかり疲労も感じやすくなってしまうため注意が必要です。安全にトレーニングするためには、意識して呼吸をするようにしましょう。

注意点

・姿勢

猫背にならないように顎を引いて胸を張ってやる

・膝の位置

足を踏み出したときにつま先・膝が真っすぐ前を向くようにする

ダンベルランジのバリエーション

・リバースランジ

・サイドランジ

・ツイストランジ

ダンベルランジはバリエーションをもたせることで、鍛える部位をさらに幅広くトレーニングすることができます。足や体幹の動きを少し変えるだけで鍛えられる部位や負荷が変わるので、自分にあうバリエーションを見つけて効率的にトレーニングをしてください。

リバースランジ

サイドランジ

ツイストランジ

ダンベルランジの気になる疑問

・女性がするときは?

・毎日やってもいいの?

・スクワットとの違いは?

実際にダンベルランジをやる前には、気になる疑問を解決しておきましょう。

女性がするときは?

毎日やってもいいの?

負荷を高めたトレーニングは筋肉にダメージを与えてしまうため、ダメージから回復する期間の休みをもうけることが重要です。痛みの様子を見ながら回復を待ち、週に1~3回やるのがおすすめです。

スクワットとの違いは?

スクワットは両脚で負荷を支えるのに対して、ダンベルランジは片脚で支えて負荷をかけて鍛えるため、スクワットはよりも高い負荷をかけてトレーニングすることができます。

ダンベルランジは下肢の筋トレに最適!

ダンベルランジでは、正しいフォームでやることで下半身に確実な負荷をかけてトレーニングすることができるため、鍛えたい筋肉やり方を確認しながら鍛えることが重要です。

商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。

商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。